【摘要】發揮多重國家發展戰略疊加優勢,構建優勢互補的區域經濟布局和國土空間體系,是進一步全面深化改革的重要組成部分。多重戰略疊加賦能區域高質量發展,在于通過多重戰略在空間上的有機對接、協同與增強,促進區域間融通互補,優化區域經濟布局,培育新的增長極,提升區域發展活力。疊加優勢的實現,有賴于我國多層次區域戰略體系的科學構建及其功能定位的精準化和協同性。未來需進一步發揮戰略疊加優勢,通過“戰略目標-政策機制-行動路徑”的有機協同,確保戰略、政策、行動的一致性與協同性,增強多重戰略疊加的系統性、銜接性與可操作性,進一步促進區域高質量發展。

【關鍵詞】戰略疊加 區域經濟 區域協調發展 高質量發展

【中圖分類號】F127 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.04.006

【作者簡介】姜玲,中央財經大學政府管理學院院長、教授、博導。研究方向為城市與區域治理、發展規劃與治理。主要著作有《城市經濟區劃:理論、方法與應用》、《城市更新治理》、《長江三角洲地區水害間接經濟影響研究:理論、模型與評估》(合著)等。

習近平總書記在安徽考察時強調:“要深入貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,全面貫徹新發展理念,發揮多重國家發展戰略疊加優勢。”2024年中央經濟工作會議提出,要“發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略的疊加效應,積極培育新的增長極”。這些論述體現了黨中央對區域戰略的最新謀劃與深化部署。

改革開放以來,特別是黨的十八大以來,我國區域協調發展取得重大成就。以區域發展戰略為核心的發展部署,響應國內外經濟社會形勢的深刻變化,構建起全局性、綜合性的長遠規劃,成為支撐我國加快構建雙循環新發展格局、推進區域經濟高質量發展的重要保障。[1]黨的十八大以來,以區域發展總體戰略為基礎,以重大戰略為引領,區域發展戰略逐步深化,空間尺度逐步多維化、協調目標的價值日益聚焦人民福祉,發展理念的歷史進路也趨向融合化。[2]黨的二十大報告明確指出,要“深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略,優化重大生產力布局,構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系”。至此,我國已形成一個多層次、相互銜接的區域發展戰略體系,區域戰略的實施不斷趨向系統化與精準化,各類戰略要素也不斷豐富、細化與明確,為推動我國區域經濟高質量發展、實現區域協調發展提供了重要支撐。[3]

進入新的發展階段,面向激發區域活力和培育新增長極的要求,需要在進一步全面深化改革的基礎上積極創新,充分釋放戰略和政策的疊加效應。本文基于“發揮多重國家發展戰略疊加優勢”的重要論述,系統分析發揮多重戰略疊加優勢的價值、邏輯和路徑,立足多重區域戰略融合疊加現狀,對區域的戰略疊加優勢進行深入探討和學理闡釋,并進一步探究如何以政策協同促進戰略協同,如何以協同機制提升區域戰略疊加的整體效能,為更有效推進區域治理現代化、促進區域高質量發展提供理論支撐和實踐啟示。

多重發展戰略疊加的內涵與價值

多重發展戰略疊加。區域作為承載重大發展戰略的核心空間單元,承擔著落實國家戰略目標和優化國土空間布局的關鍵作用。戰略疊加是指在國家發展戰略框架下,區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略等核心區域戰略之間一體協同、有機銜接、統籌推進,形成戰略合力,推動共建區域高質量發展新格局。具體而言,戰略疊加首先基于多重戰略在空間維度上的有機整合與功能匹配,確保各發展戰略之間的空間協同性和規劃一致性;其次通過多重戰略在特定空間范圍內的交叉重疊,形成重大戰略對特定區域發展的合力與倍增效應;最終表現為多重戰略的系統協同,實現“空間一盤棋”統籌謀劃,構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。

多重發展戰略疊加優勢。區域戰略疊加具有顯著的耦合效應、交叉效應、協同效應。“耦合”表現為銜接融合、邏輯連貫、遞進接續,避免各項戰略作用目標出現空白或者沖突。區域戰略的疊加有助于提升區域間要素市場化水平、縮小公共服務水平差異、補齊重大交通及物流通道短板、完善戰略融合發展機制。在戰略疊加的具體過程中,通過將重復內容優化為升級內容,根據國內外經濟社會環境的動態變化,適時調整科技創新、產業布局、基礎設施建設等戰略要素的重點方向與具體措施,從而提升國家戰略的整體集成效應。“交叉”則體現為多重戰略在特定空間范圍內的重疊融合,其既是資源配置和政策導向的優化,也是實施效能的集中表現。尤其在關鍵領域和重點區域,通過政策體系的貫通與協同賦能,進一步釋放政策紅利,形成疊加效應、聚合效應和倍增效應,推動不同層級、不同領域的戰略形成強大的合力。例如,湖北、湖南、江西三省作為中部崛起戰略與長江經濟帶發展的疊加區域,借助戰略疊加效應推動區域深度融入長三角一體化,共享東部沿海地區開發開放的溢出效應,培育了新的增長極。又如,重慶地處“一帶一路”與長江經濟帶的聯結點,通過疊加成渝地區雙城經濟圈、西部陸海新通道、長江經濟帶發展等多重國家戰略,成為國家區域發展中的重要樞紐和增長極。“協同”則強調多方合作與資源整合的系統化優勢,通過政策、資源和機制的動態匹配與精準協調,推動戰略要素在時間、空間和目標層面實現有序對接和優化配置。[4]協同不僅能促進政策執行的統一性和一致性,強化各領域政策的聯動效應,還能為建設全國統一大市場提供強有力的支撐。針對不同區域在資源稟賦、發展水平和現實條件方面的差異,加強戰略間的銜接與融合,成為解決發展不平衡不充分問題的有效路徑,有助于暢通國內大循環,釋放超大規模市場優勢。[5]習近平總書記在2023年中共中央政治局集體學習時強調:“推動區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略等深度融合,優化重大生產力布局,促進各類要素合理流動和高效集聚,暢通國內大循環”,為區域戰略的協同提供了明確的理論依據和方向指引。

發揮多重發展戰略疊加優勢的意義。首先,多重發展戰略疊加有利于破解區域發展難題,統籌推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設“五位一體”總體布局。盡管不同區域戰略在目標設定、實施重點與行動機制上各有側重,但它們在具體實施過程中并非孤立存在,而是通過相互關聯與交互作用,形成支撐區域高質量發展的系統性整體。如何在追求區域高質量發展的基礎上,通過戰略協同實現區域戰略之間的全方位、全過程、動態性支撐與促進,已經成為當前區域發展中的關鍵議題。區域戰略疊加的核心價值在于,通過實現不同戰略要素之間的功能疊加和效用融合,最大程度地提高戰略實施效果,避免不同戰略之間的重復與沖突,推動區域資源的最優配置和區域經濟的協調發展。通過協調各類戰略目標和資源的有效整合,可以形成合力,有效應對區域發展中的不平衡和不充分問題,促進各地區間的優勢互補和資源共享。其次,區域戰略協同是增強國家區域層面戰略宏觀引導、統籌協調功能、破解區域發展難題的重要途徑。隨著我國經濟進入新的發展階段,區域間的不平衡問題依然存在,地區訴求多樣化,不同區域戰略在實施過程中容易出現重疊、重復,甚至沖突。從區域重大戰略到主體功能區戰略,再到新型城鎮化戰略等,各類戰略的協同推進是應對復雜社會經濟背景下區域發展難題的重要路徑。如何加強國家重大區域戰略深度融合,進而完善國家區域戰略制定和實施機制,通過宏觀引導優化區域間的分工與合作,形成符合區域特點和發展需求的綜合性發展戰略,是當前和未來區域研究的重要任務。

多重發展戰略疊加的演進與邏輯

區域戰略部署及戰略疊加的演進。我國區域發展戰略部署歷經新中國成立初期至改革開放時期的區域平衡發展戰略、改革開放后的區域非均衡發展戰略、21世紀初的統籌發展戰略、黨的十八大以來的區域協調發展戰略等不同階段的戰略框架,[6]區域戰略的機制、策略、路徑選擇日益清晰化,有效縮小了區域差異,促進了區域協調發展。[7]各類國家區域戰略在形成和實施過程中,具有多層次、多維度布局的鮮明特點,涵蓋與區域相關的各類戰略安排,從個體區域戰略、部分區域戰略到整體區域戰略,涉及不同層級和空間尺度的部署。[8]黨的二十大報告明確提出區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略和新型城鎮化戰略等核心戰略。在這一戰略體系中,區域協調發展戰略強調區域間的均衡發展與協調合作,區域重大戰略側重特定區域的優先發展與一體化進程,主體功能區戰略聚焦資源環境承載能力與發展潛力的精準劃分,新型城鎮化戰略致力于提升城市群與都市圈的綜合承載能力以及推動城鄉一體化發展。整體來看,我國區域發展戰略已進入以系統化協同為核心的深化階段,多重戰略疊加的演進邏輯不斷強化,區域發展戰略體系展現了系統性、協調性與層次性的特點,為構建優勢互補、功能集成的區域發展布局奠定了重要基礎。

其一,區域協調發展戰略。黨的十六屆三中全會提出積極推進西部大開發,振興東北地區等老工業基地,促進中部地區崛起,鼓勵東部地區率先發展,構建了區域協調發展戰略的基本架構。2017年,黨的十九大報告提出實施區域協調發展戰略,要求加大力度支持革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區加快發展,強化舉措推進西部大開發形成新格局,深化改革加快東北等老工業基地振興,發揮優勢推動中部地區崛起,創新引領率先實現東部地區優化發展,建立更加有效的區域協調發展新機制。黨的二十屆三中全會進一步提出,健全推動西部大開發形成新格局、東北全面振興取得新突破、中部地區加快崛起、東部地區加快推進現代化的制度和政策體系。區域協調發展戰略的演進,繼承并深化了以往區域發展戰略的理念,體現了新時代區域協調發展戰略的布局優化和與時俱進。區域協調發展戰略是全面貫徹落實新發展理念、構建新發展格局的內在要求和必然選擇,[9]核心目標是解決地區間的發展不平衡問題,旨在通過優化資源要素的配置,推動基本公共服務均等化,促進區域間的協調與均衡發展。具體實施過程中,區域協調發展戰略為國土空間格局提供了宏觀政策指引,推動區域資源的合理配置和產業結構的優化升級,進而為各區域提供了實現均衡發展的制度保障。區域協調發展戰略的主體對象或空間范圍涉及全國各個區域,特別是在經濟、社會和資源配置方面存在明顯差距的地區。

其二,區域重大戰略。黨的十八大以來,習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動包括京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略。黨的二十大報告進一步指出,要推進京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化發展,推動黃河流域生態保護和高質量發展,高標準、高質量建設雄安新區,推動成渝地區雙城經濟圈建設。區域重大戰略主要針對特定區域,通過實施優先發展政策推動區域一體化進程,實現整體性高質量發展。每一項區域重大戰略都圍繞著某個經濟密集、具有發展潛力的特定區域展開,旨在通過打造“增長極”與“經濟帶”引領全國范圍內區域經濟結構的優化和發展動能的轉換。例如,長三角一體化發展戰略側重于優化產業分工與區域間合作;京津冀協同發展戰略則注重解決區域間的產業錯位與功能分配問題;粵港澳大灣區戰略以粵港澳三地為核心,致力于打造全球科技創新和產業融合的新高地;黃河流域生態保護和高質量發展戰略在加強區域生態保護的同時,推動沿黃河流域的經濟高質量增長。由此可見,區域重大戰略的實施不僅有利于推動區域間的協調發展,還能通過產業升級、創新驅動、生態保護等多重路徑實現經濟高質量發展。區域重大戰略的主體對象或空間范圍主要涉及重要區域,每個戰略的重點對象和空間范圍具有明顯的區域特征。例如,京津冀地區重點推動北京、天津和河北三地的經濟一體化與協同發展,長江經濟帶包括長江流域的11個省市(上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、云南),粵港澳大灣區涵蓋廣東省的珠三角地區以及香港和澳門兩個特別行政區,長三角一體化發展戰略涉及上海、江蘇、浙江、安徽四省市,黃河流域包括黃河流域的9個省份(青海、四川、甘肅、寧夏、陜西、山西、河南、山東、內蒙古),成渝地區雙城經濟圈涵蓋重慶市和四川省成都地區。區域重大戰略的實施不僅關注區域發展的空間布局,也強調多維度的戰略協同與功能互補。每項戰略都具有鮮明的區域特色,必須促進各區域重大戰略間的有機銜接和一體協同,使其與國家整體戰略緊密對接,推動經濟高質量發展。[10]

其三,主體功能區戰略。主體功能區是依據各地區資源稟賦特點,結合不同區域的功能定位,進行科學劃分的區域功能區。[11]主體功能區戰略是我國經濟發展與生態環境保護的重大戰略,其基于我國資源環境承載能力與各地區發展潛力的差異,把國土空間劃分為優化開發、重點開發、限制開發和禁止開發四大類功能區,以此進行精準化空間治理。該戰略明確了城市化地區、農產品主產區、生態功能區等主體功能定位,并制定差異化政策,旨在通過科學合理的空間布局,實現區域資源的高效利用和生態環境的可持續性發展。2024年,自然資源部發布的《主體功能區優化完善技術指南》強調,發揮主體功能區作為戰略融合的紐帶和空間治理的基礎底盤作用,在延續原農產品主產區、重點生態功能區、城市化地區三類主體功能區基礎上,統籌能源安全、文化傳承、邊疆安全等空間安排,疊加劃定能源資源富集區、邊境地區、歷史文化資源富集區等其他功能區。該戰略不僅關注各區域的經濟發展,還特別強調生態環境保護的協調性,通過合理劃分區域功能區,確保經濟發展與生態環境之間的和諧共生。主體功能區戰略的空間范圍涉及全國各地,特別是在資源環境、經濟發展和生態保護方面具有重要作用的區域,目前已建立覆蓋國家和省級(除港澳臺地區)兩級、陸海分列、以縣級行政區為政策單元的主體功能區戰略制度框架。[12]

其四,新型城鎮化戰略。實施新型城鎮化戰略是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署。黨的十八大以來,黨中央深刻把握新時代城鎮化建設的客觀規律,引領我國走出一條具有中國特色的新型城鎮化道路。《“十四五”新型城鎮化實施方案》指出,到2025年,“兩橫三縱”城鎮化戰略格局全面形成,城市群承載人口和經濟活動的能力明顯增強,重點都市圈建設取得明顯進展,軌道上的京津冀、長三角、粵港澳大灣區基本建成,超大特大城市中心城區非核心功能有序疏解,大中城市功能品質進一步提升,小城市發展活力不斷增強,以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展。2024年,國務院印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》,進一步明確以人為本的新型城鎮化戰略,推動農業轉移人口市民化,增強城鎮綜合承載能力。新型城鎮化戰略的核心理念是“以人為本”,通過提升城市群與都市圈的綜合承載能力,推動城鄉一體化發展。該戰略不僅著眼于城市擴展與基礎設施建設,更加注重人口、資源與環境的協調發展,旨在通過優化城鄉資源配置,促進城鄉之間人員流動與要素集聚,推動城市群成為區域經濟增長的引擎,為區域內的經濟、社會和環境的和諧發展提供有力保障。新型城鎮化戰略空間范圍涵蓋了我國各級城市,特別是重點關注城市群和都市圈的建設與發展,同時致力于推動城鄉一體化、融合發展。

多重發展戰略疊加的功能邏輯。在國家整體區域布局框架下,區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略和新型城鎮化戰略作為四大核心戰略,圍繞各自的戰略目標和實施重點,共同構筑起支撐區域高質量發展的核心架構,與此同時,區域間的互動與協同效應一直備受關注。[13]區域協調發展戰略作為統領性的“元戰略”,目標在于解決區域間發展不平衡不充分問題,通過推進資源共享和優勢互補,實現共同富裕,其實施重點在于構建區域間的政策協調機制、提升基本公共服務均等化水平以及促進資源要素的合理流動。與之相比,區域重大戰略則面向特定區域,以打造區域經濟增長極和關鍵經濟帶為目標,通過推動特定區域的產業一體化、基礎設施互聯互通和創新能力提升,實現區域輻射與帶動作用,其實施重點包括加快重點區域的政策支持和資源傾斜等。主體功能區戰略則以實現資源開發與生態保護的精準分區為目標,通過劃定優化開發、重點開發、限制開發和禁止開發區域,科學配置國土空間資源,其實施重點在于完善空間規劃體系、明確區域功能定位、強化生態保護紅線和國土用途管制,其主體對象主要是各類功能區。新型城鎮化戰略則以“以人為本”為核心理念,致力于提升城市群與都市圈的綜合承載能力,推動城鄉一體化發展,其實施重點在于優化城市空間布局、推進農業轉移人口市民化和完善城鄉基礎設施一體化建設。四大區域戰略從全局到局部、從板塊到節點,既各有側重又相輔相成,共同構建了我國區域發展戰略的多維體系(見表1)。

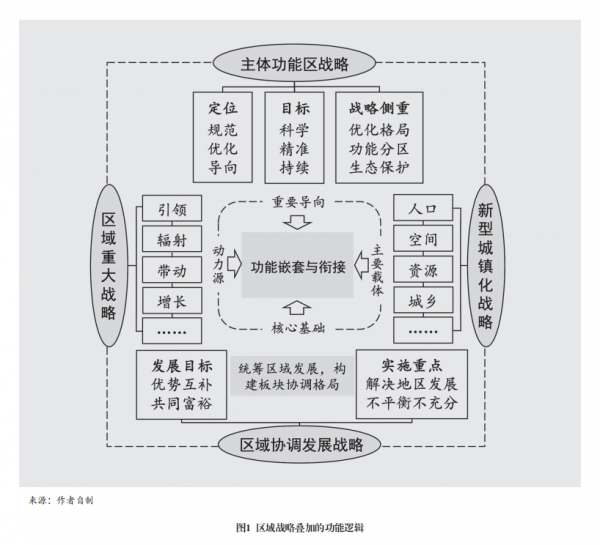

四大區域戰略在功能定位上緊密關聯,體現出嵌套式的功能邏輯,共同推動從空間優化到資源配置、從產業布局到區域協同的系統性發展(見圖1)。作為“元戰略”,區域協調發展戰略統領全國區域發展的整體布局,通過板塊間的政策協調、資源要素流動和服務均等化機制,為區域經濟的均衡發展提供框架性保障,是其他區域戰略功能發揮的基礎。主體功能區戰略作為資源空間配置的核心基礎,以其精準的功能分區與科學的空間治理手段為區域協調發展和區域重大戰略的實施提供了資源與生態保障。區域重大戰略則依托主體功能區的資源稟賦優勢與空間布局,在特定區域內推進功能深化和發展動能轉換,并通過“點帶結合”的方式輻射帶動全國范圍內區域經濟發展。新型城鎮化戰略則是落實區域協調發展和區域重大戰略的重要空間載體,通過優化城市群與都市圈的布局,推動人口、產業、資源的有序集聚,為各類戰略實施提供更完備的空間與承載能力。這種功能疊加的邏輯不僅體現在各戰略功能的上下聯動,也體現出分層支撐與整體協同的特性,二者共同推動現代化空間治理格局的構建。

四大區域戰略的協同作用通過功能上的嵌套與銜接形成了推動區域高質量發展的系統性動力,最終目標是從根本上解決不平衡不充分問題,構建充分、平衡的發展格局。主體功能區戰略作為空間規劃和資源合理配置的基礎,為其他戰略提供了功能框架和邊界約束,確保生態安全與資源承載力的可持續性。區域重大戰略依托這些功能基礎,在重點區域內集中資源形成經濟增長極和創新高地,實現對其他區域的輻射帶動與動力溢出。區域協調發展戰略以統籌全局的方式,優化區域間的政策協同和資源配置,實現不同區域間的功能互補與均衡發展。新型城鎮化戰略則在這些戰略的支撐下,通過提升城市群與都市圈的綜合承載能力,為人口流動、產業聚集和城鄉融合發展提供有力保障。這種多重戰略的協同與嵌套,在功能邏輯上實現了從分類治理到整體協同的全鏈條聯動,為實現國家治理體系和治理能力現代化建設提供了系統化支撐。

多重發展戰略疊加的空間邏輯。當前,我國多重國家發展戰略在空間層面的疊加呈現從板塊到節點的全覆蓋格局,同時因區域功能定位和發展需求的不同而表現出疊加層次的差異性。在全國范圍內,區域協調發展戰略以板塊為基本單元,通過西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起和東部率先發展的總體布局,構建了覆蓋全國的宏觀區域框架。在板塊內部,重點區域作為關鍵節點,發揮多重國家戰略的疊加效應,成為推動區域協調發展的重要支撐。例如,長三角區域疊加了長三角一體化發展戰略與長江經濟帶戰略,通過高度一體化的空間布局,形成全國經濟增長極;京津冀區域則通過京津冀協同發展戰略與主體功能區戰略的雙重疊加,優化區域功能分工,增強區域聯動性;粵港澳大灣區作為“一帶一路”與區域重大戰略交匯的核心區域,依托開放格局與創新資源,實現了多重戰略體系的全面融合。此外,一些特定區域雖然戰略疊加程度不高,但在區域功能上發揮了重要作用,如黃河流域重點實施黃河流域生態保護和高質量發展戰略,與西部大開發戰略形成局部疊加,推動生態與經濟協同發展。成渝雙城經濟圈作為共建“一帶一路”、西部大開發和長江經濟帶戰略的集中疊加區域,通過雙核聯動強化區域輻射能力。由此可見,我國多重戰略的空間疊加不僅體現了從板塊到節點的全面覆蓋,還展現了疊加體量上的顯著差異性:東部沿海區域疊加層次多、體系完整,成為高質量發展的核心引擎;而中西部及東北地區涉及的疊加戰略較少,重點聚焦區域協調和生態保護。這種差異化的空間疊加格局,既反映了國家戰略在不同區域的政策著力點,也展現了多重戰略在空間層面的有機銜接與精準布局,為構建全國統一大市場、暢通國內大循環奠定了重要的空間基礎。

進一步發揮多重戰略疊加優勢的重點問題與優化路徑

實現多重戰略疊加優勢需要關注的重點問題。隨著區域戰略內涵與外延的不斷豐富與發展,多重國家戰略疊加效能的實現必須強調和重視戰略之間的協同,在戰略細化和實施過程中堅持系統觀念、統籌推進區域發展戰略,力求通過戰略協同效應和融合效應,實現多重戰略效能疊加優勢。當前,戰略疊加的實施過程在政策設計、區域協調與資源配置等方面仍存在“碎片化”“沖突化”等挑戰,具體表現為戰略分割現象尚未根本解決、區域發展動力不均以及人口分布與土地空間資源失衡等深層次矛盾。如何有效推動區域戰略疊加的協同效應發揮,并在戰略統籌與政策優化中尋求系統性破解之道,是深化改革過程中亟須解決的重點與難點。

一是要注意克服“戰略分割”問題。伴隨著區域發展戰略數量的不斷增多,當前區域發展戰略在政策設計方面確實存在一定的空間重合性、尺度嵌套和碎片化等問題,[14]可能導致區域政策的泛化、治理資源的浪費以及績效評估的不清晰等一系列區域公共治理難題,[15]區域戰略之間的協同性與精準度亟須進一步提升。該類難題經常表現為戰略目標間的差異乃至沖突,包括“短期-中期-長期”目標差異、“經濟-環境-生態”等目標沖突,導致多個戰略的目標和對重疊區域的分工定位存在一定的協調難度,需要通過多重戰略的實施實現優勢互補與疊加,達到“1+1>2”的政策效果。[16]區域戰略實施過程涉及多個區域與部門,容易出現政策重疊、目標沖突等問題,造成部門間、區域間的政策競爭或資源浪費,如何避免戰略實施中的“碎片化”與“空泛化”,確保不同戰略目標的有效銜接,實現資源的合理配置,是當前面臨的重要挑戰。因此,如何構建區域戰略疊加的統籌機制,在多層次、多維度的戰略體系中實現區域戰略的有效協同與整合,成為當前區域發展研究亟待解決的重要問題。[17]

二是要注意克服區域發展動力不均的問題。發展動力不均衡主要表現為中心城市資源過度集中,而欠發達地區內生動力不足,難以形成有效的經濟增長極。部分地區環境承載能力與經濟活動之間的錯配問題仍較為突出,產業資源過度集中于高環境壓力區域,而資源稟賦較弱的欠發達地區則因缺乏產業支撐與政策傾斜而發展乏力。此外,老工業基地等區域的核心城市功能老化問題愈發明顯,產業轉型困難,無法有效帶動周邊區域的協同發展,從而使得區域內外部資源配置失衡,制約了區域整體發展的協調性與可持續性。在區域協調發展進程中,東部與西部、沿海與內陸地區的經濟發展差距依然顯著,而未來5至10年,中國的社會和區域經濟結構將更加多元與復雜,如何通過政策協調激發各區域發展活力、推動區域間互動合作,成為區域戰略實施中的重要挑戰。[18]構建更高水平、更高效率、更公平、更可持續的區域高質量發展新格局是新發展階段的重要任務。[19]

三是要注意改善人口分布與土地空間資源失衡。東部地區及部分重點城市群因大量人口涌入,對資源、能源的消耗持續上升,環境壓力日益加大,而中西部地區和邊緣區域則因人口外流與資源短缺陷入發展困境,這進一步加劇了區域發展的分化態勢。同時,土地空間的剛性約束成為制約區域戰略實施的瓶頸,部分高密度開發區域因擴展空間不足導致產業布局受限,基礎設施和公共服務供給趨于飽和,難以匹配人口規模快速增長帶來的需求變化。此外,城鄉建設用地配置不合理和城鎮化進程中低效用地現象較為普遍,具體表現為:城鄉建設用地配置失衡,大城市用地緊張與中小城市低效用地并存,鄉村地區土地資源閑置情況增多,城鎮化進程中的低效用地進一步壓縮了區域發展的可持續空間。在此背景下,如何通過健全土地用途管控政策、優化城鄉建設用地配置、提升人口空間集聚與分布的科學性,破解人口與土地空間失衡帶來的挑戰,其重要性不言而喻。

總體而言,隨著區域戰略體系的逐步形成與不斷完善,我國區域發展已形成多尺度、多層次、多領域交織的復雜體系,涉及的協調關系愈加多樣且復雜。除了傳統的地方利益、區域利益與國家利益之間的協調外,還需平衡長期發展、中期發展與短期發展的關系,各領域戰略目標實現與區域發展整體目標實現的關系,提升質量和做大總量的關系等,亟須以系統化路徑與方案應對多重戰略疊加所面臨的挑戰。

進一步發揮多重戰略疊加優勢的路徑與對策。戰略疊加效能的實現依賴于區域戰略目標的高度協同、政策體系的有效銜接與機制路徑的創新實踐(見圖2)。具體而言,通過戰略目標及對象的一體化整合,奠定區域協同發展的基礎;以跨層級、跨領域、跨時間的政策體系協同為核心,保障戰略實施的系統性和長效性;通過機制路徑的多尺度聯動與優化,全面推動資源整合與功能互補,實現戰略疊加整體效應。

一是以戰略目標和對象協同為基礎,精準發揮疊加效應。區域戰略的整體目標在于推動全國范圍內的高質量發展,形成統一協調、優勢互補的發展格局。各類區域戰略目標之間并非孤立割裂,而是應在總體國家戰略框架下相互協調、相互支撐,實現多元化治理目標的有機統一。[20]戰略目標的協同不僅體現在區域經濟發展的統一規劃上,更在于通過明確的發展方向和多元治理目標,實現經濟增長、生態保護與社會發展的平衡,在更廣闊的國家戰略視野下推動資源的合理流動與高效集聚。為此,各類區域戰略必須與國家整體戰略目標精準對接,確保戰略目標之間的協調性和一致性,通過建立自上而下的聯動機制,使戰略目標在問題定義、目標設定和政策實施等方面保持協調,并明確各類戰略對總體目標的貢獻與定位,避免目標沖突與實施偏差。[21]

此外,區域戰略實施的對象也需要完善一體化發展機制。一方面,應以全國統一大市場建設為核心,推動戰略對象的整合與協同,破除區域間的體制性障礙,加快土地、資本、技術等要素的自由流動和高效配置,消除市場壁壘與封鎖,為資源要素在區域間的最優配置奠定基礎;另一方面,應明確不同戰略的實施范圍和邊界,避免對象劃分不清造成的政策沖突和資源浪費。例如,京津冀協同發展、長江經濟帶發展等區域重大戰略本質上是區域協調發展戰略的具體體現,需要通過對象整合和歸類優化戰略分工,減少戰略執行過程中的權責交叉與利益沖突,提升整體效率。推動目標與對象的協同使各類區域戰略能夠在實踐中形成清晰的分工體系與協調機制,實現戰略疊加效應的最大化。在此過程中,必須平衡局部與整體、發展與保護、效率與公平的關系,通過現代化的區域治理能力建設推動區域高質量發展,為構建全國統一協調的發展格局提供有力支撐。

二是以政策機制協同為抓手,統籌發揮疊加效應。政策機制協同是多重戰略疊加效能得以實現的核心保障,其關鍵在于打破戰略實施中的政策割裂與沖突,構建統一、系統的政策框架,將不同戰略目標轉化為具體、可操作的政策措施。區域戰略的有效實施需要從橫向和縱向兩個維度實現政策銜接與統籌:橫向上,要消除不同區域戰略之間的政策沖突,明確區域協調發展、主體功能區、新型城鎮化等政策的功能分工與協調關系,推動各戰略領域政策的有機融合;縱向上,需確保國家宏觀戰略與地方政策執行之間的銜接和統一,既要通過頂層設計明確政策方向,又要給予地方政府因地制宜的靈活調整空間,構建“上下貫通、區域適配”的政策機制協同體系。[22]

實現政策機制協同需從跨層級、跨領域和跨時間三個維度精準發力。跨層級政策機制協同要求國家和地方政府在政策制定與執行過程中保持雙向互動,地方政策需充分結合區域特色,并在國家戰略框架下對其進行靈活調整,以避免出現政策銜接不暢或目標相互背離的情況。跨領域政策機制協同則注重各戰略涉及的重點領域(如產業發展、生態保護、城鎮化建設等)之間的政策配合,通過資源整合與政策聯動提升整體實施效率,確保各領域政策在區域內形成綜合效應。跨時間政策機制協同旨在增強政策的延續性與穩定性,避免短期政策與長期目標的沖突,并根據區域發展的階段性需求對政策進行動態優化調整,確保政策適應區域經濟社會發展的內在規律與現實需求。[23]構建跨層級、跨領域、跨時間的系統化政策機制協同框架,不僅能夠有效整合資源、提高政策執行效率,還能提升區域治理體系和治理能力的現代化水平,為區域經濟的協調發展和可持續增長奠定堅實基礎。

三是以行動路徑協同為動力,推動發揮疊加效應。實現區域戰略疊加效能的充分釋放,需要通過行動路徑的創新與協同,推動不同空間層級與治理主體之間的聯動,形成資源整合與功能互補的系統性格局。四大區域戰略并非孤立地在某一獨立區域或單一城市實施,區域戰略協同的核心在于通過人才鏈、產業鏈、創新鏈、供應鏈與價值鏈等多鏈要素的優化整合,促進區際、城際、圈際和群際間的有序流動與合理分工。[24]基于行動路徑協同,能夠實現不同區域間梯隊式的協調發展和內外聯動,形成支撐區域經濟可持續增長的戰略縱深。例如,在推進區域一體化戰略的過程中,國家層面應通過頂層設計明確宏觀發展方向,而地方層面則需發揮政策創新和資源整合的積極性,在區域內部推動要素優化配置與功能協同,從而打通跨區域、跨層級的關鍵堵點,形成從國家戰略目標到區域具體實踐的有效轉化。

行動路徑協同還需關注治理體系的規范化與體系化建設,通過完善區域治理體系,推動區域規劃、政策評價與區域關系調控的法治化發展,進而消除區域利益沖突和政策摩擦,增強戰略執行的協調性和效能。在實踐中,構建系統化的協同框架需要著力推進多層次的聯動機制,既要通過政策與實踐路徑的緊密結合保障區域資源的高效共享,又需通過創新合作模式推動城鄉、區域協調發展。例如,在新型城鎮化戰略中,應注重統籌推進人口城鎮化與鄉村全面振興政策的銜接,優化整合區域內部資源,確保城鄉一體化與區域協調發展的同步實現,[25]強化跨層級、跨空間的協同機制,釋放區域戰略體系的整體效能,[26]最終實現戰略疊加效應的最大化,以更高效的方式促進區域間資源與要素的自由流動。

(本文系國家自然科學基金面上項目“區域大氣污染治理責任分擔核算與履責機制研究:生產-消費-發展的綜合視角”的階段性成果,項目編號:72074238)

注釋

[1]郝憲印、張念明:《新時代我國區域發展戰略的演化脈絡與推進路徑》,《管理世界》,2023年第1期。

[2]陳建斌、唐龍輝:《新時代我國區域協調發展戰略的推進路徑》,《行政論壇》,2024年第3期。

[3]賀燦飛、盛涵天、戴曉冕:《“點—軸系統”理論持續賦能中國區域重大戰略》,《地理學報》,2024年第12期。

[4]劉志彪、陳長江、葉茂升:《以區域協同融通推進長江經濟帶高質量發展》,《當代財經》,2024年第2期。

[5]李愛民:《為什么強調重大發展戰略相互銜接》,《經濟日報》,2024年6月20日,第9版。

[6]劉耀彬、鄭維偉:《新時代區域協調發展新格局的戰略選擇》,《華東經濟管理》,2022年第2期;夏添、夏迎、劉曉宇等:《中國區域經濟發展與政策體系演化——基于動力視角的三維分析框架》,《地理學報》,2023年第8期。

[7]孫久文、蔣治:《新發展格局下區域協調發展的戰略骨架與路徑構想》,《中共中央黨校(國家行政學院)學報》,2022年第4期;Shiyu Sheng; Yingjie Li and Zebin Zhao, "How does Regional Policy Coordination Help Achieve the Low-Carbon Development? A Study of Theoretical Mechanisms and Empirical Analysis from China," Environment, Development and Sustainability, 30 May 2024.

[8]蔡之兵:《中國區域戰略體系的類型劃分與融合機制研究》,《云南社會科學》,2023年第2期。

[9]張雙悅、劉明:《區域協調發展:戰略定位、面臨的挑戰及路徑選擇》,《經濟問題》,2023年第5期。

[10]范恒山:《大力促進區域重大戰略協同聯動》,《經濟導刊》,2022年第7期。

[11]樊杰:《“健全主體功能區制度體系”的經濟地理學討論》,《經濟地理》,2024年第8期。

[12]靳利飛、劉天科、南錫康等:《面向區域協調發展的主體功能區戰略實施》,《宏觀經濟管理》,2023年第1期。

[13]郭蕓、范柏乃、龍劍:《我國區域高質量發展的實際測度與時空演變特征研究》,《數量經濟技術經濟研究》,2020年第10期;周玉龍、張珂涵:《區域重大戰略與國土空間協同——基于京津冀協同發展戰略的實證研究》,《中國經濟問題》,2024年第3期。

[14]黃科:《動態視域下的區域政策協同:理論建構與實踐路徑》,《學海》,2022年第6期。

[15]趙吉、張文斌:《圈層協作:區域一體化戰略與都市圈戰略的體系優化——基于泛上海與泛廣州的區域發展案例比較》,《復旦城市治理評論》,2023年第1期。

[16]謝地、齊向煒:《實施區域重大戰略構建經濟高質量發展新的空間格局》,《政治經濟學評論》,2023年第3期。

[17]尹稚、盧慶強:《中國新型城鎮化進入區域協同發展階段》,《人民論壇·學術前沿》,2022年第22期。

[18]劉云中、莊嘉莉、肖磊:《“十五五”時期及未來一段時間推動我國區域協調發展的戰略任務和政策建議》,《區域經濟評論》,2024年第6期。

[19]王一鳴:《百年大變局、高質量發展與構建新發展格局》,《管理世界》,2020年第12期。

[20]崔琳:《以戰略規劃引領區域協調發展推進區域治理》,《宏觀經濟管理》,2022年第8期。

[21]M. Ferry, “Pulling Things Together: Regional Policy Coordination Approaches and Drivers in Europe,“ Policy and Society, 2021, 40(1).

[22]蔡之兵:《從區域戰略到區域政策:深入實施區域協調發展戰略的方向與思路》,《學術研究》,2023年第9期。

[23]衡霞、吳培豪:《政策銜接:政策有效性的一種實現機制》,《探索》,2024年第2期。

[24]萬曉瓊:《新時代區域協調發展的新態勢、新問題與推進路徑》,《區域經濟評論》,2024年第3期。

[25]蘇紅鍵:《統籌新型城鎮化和鄉村全面振興的關鍵問題與推進思路》,《中國軟科學》,2024年第11期。

[26]羅黎平:《協調發展視角下區域戰略升級及空間干預策略——以湖南省長沙縣為例》,《經濟地理》,2017年第11期。

Multiple-Strategic Overlaps to Promote High-Quality Regional Development

Jiang Ling

Abstract: Leveraging the synergistic advantages of multiple national development strategies to construct a complementary regional economic structure and territorial spatial system is an essential component of advancing comprehensive reform. The empowerment of regional high-quality development through multi-strategic overlaps lies in the organic integration, collaboration, and reinforcement of multiple strategies in spatial dimensions, promoting inter-regional connectivity and complementarity, optimizing regional economic layouts, cultivating new growth poles, and enhancing regional development vitality. The realization of such synergistic advantages depends on the scientific construction of China's multi-layered regional strategic system and the precision and coordination of its functional positioning. Moving forward, it is essential to further enhance the benefits of multi-strategic overlaps through the organic coordination of "strategic objectives–policy mechanisms–action pathways," ensuring consistency and synergy across strategies, policies, and actions. This will strengthen the systemic, cohesive, and actionable implementation of multiple strategies and further promote high-quality regional development.

Keywords: multi-strategic overlaps, regional economy, regional coordinated development, high-quality development

責 編∕李思琪 美 編∕周群英